歯並びが悪くなる原因を詳しく知り、日常でのNG行動を避けたい方は多いのでしょう。

悪習慣によって歯並びが悪化すると、見た目の印象が変わるだけではなく、虫歯や歯周病のリスク、咀嚼力・発音への影響などさまざまなリスクが生じます。

この記事では、歯並びが悪くなる原因と直すべき生活習慣、悪くなった歯並びの治療法などを解説します。

歯並びが悪くなるメカニズム

歯並びが乱れる原因は、大きく先天的要因と後天的要因に分かれます。

先天的要因とは、顎の大きさや歯の本数・形などが親から遺伝するケースです。

一方、後天的な要因には、口呼吸や舌の癖、頬杖、食いしばりなど、日常の何気ない行動や癖が含まれます。

これらが子どもの成長期に起こると、顎の発育に影響を与え、不正咬合を引き起こすリスクが高まります。

大人も例外ではありません。生活習慣の積み重ねや、虫歯・歯周病などの影響で歯が移動し、歯並びが変化することがあります。

悪い歯並びは、虫歯や歯周病のリスク増加、発音や咀嚼への影響、顎関節症、さらには肩こり・頭痛など全身の健康にも関係してきます。

歯並びが悪くなる生活習慣と改善ポイント

歯並びに影響を与える習慣には、無意識に行っている癖も含まれます。

ここでは、主な生活習慣とそれぞれの改善ポイントを解説します。

口呼吸

睡眠中や日常のリラックス時などに口が開いている人は要注意です。

口が開いた状態が続くと、口周りの筋肉が衰え、舌が正しい位置に収まらなくなります。

その結果、顎の成長が妨げられたり歯が前方に押し出されたりして、出っ歯(上顎前突)などの不正咬合が起こりやすくなります。

改善ポイント

口呼吸を防ぐには鼻呼吸を日頃から意識しましょう。口輪筋を鍛える「あいうべ体操」などを習慣にするのもおすすめです。

鼻づまりがある場合は耳鼻科での治療が必要です。

舌癖

舌癖は、舌が歯を押す・挟む・前に突き出すなどの動きによって歯列に不自然な力が加わる癖のことです。

舌が正しい位置にないと顎の成長や歯の位置に悪影響を与え、出っ歯や開咬の原因になります。

改善ポイント

日常生活において、舌の正しい位置であるスポット(上顎の前歯の裏)に置くことを意識しましょう。さらに、MFT(口腔筋機能療法)で舌や口の筋肉を鍛えましょう。

爪を噛む

爪を噛むと、歯に継続的な力が加わります。

その結果、前歯が前に傾く出っ歯や開咬を招くことがあります。顎の成長にも影響が出る可能性があるため、子どもの頃に直すべき悪習慣の代表です。

改善ポイント

爪を噛む習慣は、ストレスが原因のことも多いため、心のケアが大切です。苦味成分入りのマニキュアや手遊びなど、無意識の癖を防ぐ工夫を取り入れましょう。

猫背・ストレートネック

姿勢が悪いと、顎の位置がずれて口呼吸を誘発し、歯列に影響が出ます。

その結果、頭の重さが不均等にかかり、噛み合わせや顔の歪みの原因にもなります。

改善ポイント

日頃から座り姿勢や立ち方に気を配りましょう。正しい姿勢を維持するために、机と椅子の高さを見直すことも重要です。

歯ぎしり

歯ぎしりは、睡眠中などに無意識に歯を擦り合わせる習慣です。

歯や顎に過剰な力が加わり、歯がすり減る・欠ける・移動することで歯並びが悪化します。

改善ポイント

歯ぎしりによる歯の負担を減らすためには、ナイトガードの装着が有効とされています。ストレスを溜めない生活を心がけると、無意識での歯ぎしりの減少が期待できます。

食いしばり

食いしばりは、音を立てずに上下の歯を強く噛みしめる習慣を指します。

歯に大きな負担がかかり、歯の移動や顎関節への影響から歯並びが乱れる可能性があります。

改善ポイント

食いしばりの予防には、ストレスのコントロールと、意識的に上下の歯を離す習慣を持つことが大切です。就寝時のナイトガード着用も効果的です。

咀嚼の仕方

片側ばかりで噛む、柔らかいものばかりを食べるなどの習慣が続くと、顎の成長が妨げられ、歯が重なって生える叢生などの原因になります。

改善ポイント

食事のときは左右均等に噛むよう意識し、一口30回程度を目安に、よく噛む習慣をつけましょう。噛みごたえのある食材を取り入れるのもおすすめです。

虫歯・歯周病

虫歯や歯周病が進行すると歯並びが悪くなるだけではなく、最終的に歯を失う可能性があります。

歯周病は歯槽骨を溶かすため、歯の位置が徐々にずれたり、倒れ込んだりするような動きを引き起こすこともあります。

加えて、乳歯の虫歯によって永久歯の生える位置が影響を受けることもあり、子どもの頃の管理も非常に重要です。

改善ポイント

定期的な歯科検診と適切な治療、プラークコントロールを徹底しましょう。

歯周病の進行を防ぐには、歯科医院でのスケーリングやルートプレーニングなどの専門的クリーニングの継続が有効です。また、正しいブラッシング技術の指導を受けて、日常のセルフケアの質を高めることも重要です。

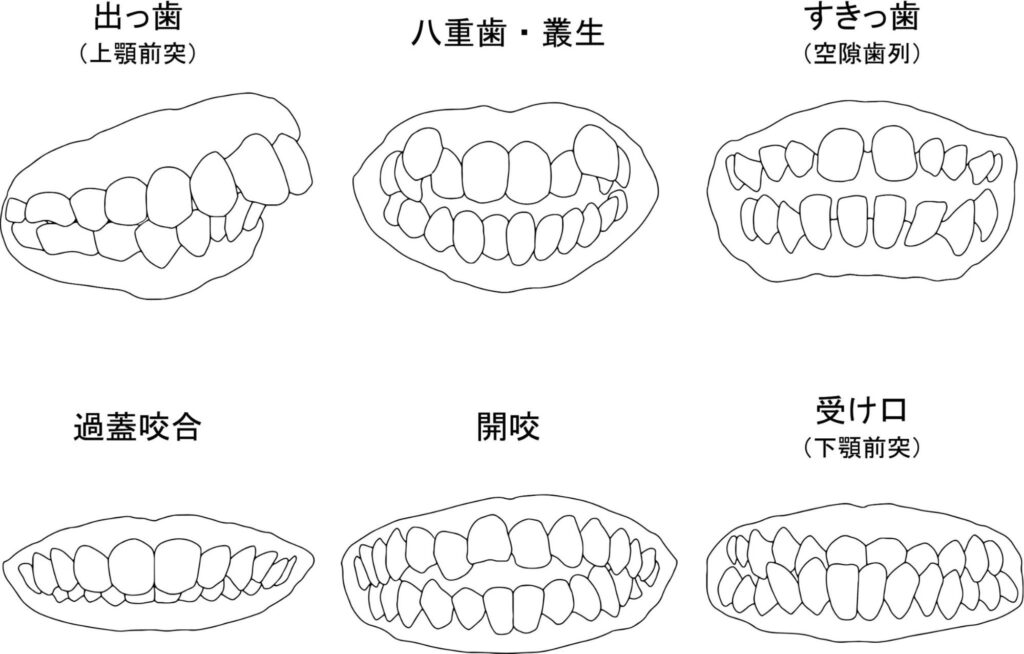

悪化した歯並びの種類

悪習慣によって歯並びが悪化すると、出っ歯や受け口などになり、日常生活に支障が出ることがあります。

ここでは、悪化した歯並びの種類と特徴を解説します。

叢生(凸凹の歯並び)

叢生(そうせい)とは、歯が重なって生える凸凹の歯並びを指し、顎の骨量と歯の大きさの不調和などが原因とされます。

叢生の場合、歯の清掃性が著しく悪くなり、虫歯や歯周病のリスクが高まります。さらに、歯石やプラークの蓄積による口臭にも注意が必要です。

日常生活においても、発音時に舌の動きが妨げられるため、言葉の聞き取りづらさにつながることがあります。

上顎前突(出っ歯)

上顎前突(じょうがくぜんとつ)とは、上の前歯が前方に出ている出っ歯の状態を指します。

口が閉じにくいため、転倒時に前歯を損傷しやすく、口呼吸の原因にもなりやすいです。上唇と下顎の筋肉バランスが崩れることで、さらに上顎が突出しやすくなる悪循環に陥ります。

上顎前突が重度の場合、咀嚼効率の低下や顎関節への負担増につながることがあります。

下顎前突(受け口)

下顎前突(かがくぜんとつ)とは、下の前歯が上の前歯より前にある受け口の状態のことです。

食べ物を噛み切るのが難しくなり、発音や見た目の印象にも影響します。 骨格的な問題が大きい場合は、成長期の治療が遅れると外科的矯正が必要になる可能性もあります。

乳歯列における逆被蓋と呼ばれる噛み合わせの状態は、早期の評価と介入の検討が重要です。

開咬(噛み合わない状態)

開咬(かいこう)とは、上下の前歯が噛み合わない状態のことです。

指しゃぶりや舌癖などが一因とされ、前歯で物が噛み切れず、発音障害や口呼吸にもつながります。さらに奥歯に過度な負担がかかり、歯のすり減りや破折のリスクが高まります。

過蓋咬合(深い噛み合わせ)

過蓋咬合(かがいこうごう)とは、噛み合わせが深すぎる状態のことです。

下顎の動きが制限され、顎関節への負担が大きくなります。また、下の前歯が上顎の歯肉を傷つけて歯周組織にダメージを与え、歯の摩耗や顔のバランスにも影響します。

長期的には、顎関節症や慢性的な頭痛、首・肩の筋緊張にもつながる恐れがあるため、早期での治療が重要です。

空隙歯列(すきっ歯)

空隙歯列(くうげきしれつ)とは、歯と歯の間に隙間がある状態のことです。

見た目のコンプレックスや発音、咀嚼への支障が生じます。また、食べ物が挟まりやすい状態のため、虫歯や歯周病のリスクも高まると考えられます。

空隙歯列は、発音時に歯の隙間から空気が漏れる、隣接歯への過剰な力が加わる、咬合のアンバランスを引き起こすといったデメリットがあるため、子どもの頃に矯正治療を受けることが大切です。

歯並びが悪いとどうなる?

歯並びの乱れは、見た目のコンプレックスにつながるだけではなく、噛み合わせや発音、全身の健康にまで影響を及ぼす可能性があります。

歯並びが悪いことによって生じる主なリスクは以下のとおりです。

- 虫歯や歯周病のリスクが高まる

- 顔の歪みや輪郭のバランスに影響が出る

- 「サ行」や「タ行」の発音が難しくなる

- 顎関節症を引き起こす可能性がある

- 肩こり・頭痛など全身の不調につながる

- 顔の歪みや輪郭のバランスに影響が出る

- 精神的ストレスや自己肯定感の低下につながる

悪くなった歯並びの治療は、見た目の改善はもちろんのこと、しっかり噛める、正しく話せる、気持ちよく笑えるといった本来の機能を取り戻すためにも大切です。

悪くなった歯並びの治療法

歯並びが悪くなっても、適切な治療法により改善することができます。

ここからは、矯正治療の種類と特徴についてわかりやすく解説します。

ワイヤー矯正(固定式矯正)

ワイヤー矯正では、歯の表面にブラケットを装着し、ワイヤーを通して歯に力をかけていきます。

この方法では、軽度から重度まで幅広い不正咬合に対応できるのが特徴です。歯科医師が治療の進行を綿密にコントロールできるため、複雑な歯の動きにも対応可能です。

さらに、歯の根元から均等に力を加えられるため、骨格的な問題を伴うケースでも高い精度で歯列を整えられます。

マウスピース矯正(インビザラインなど)

マウスピース矯正は、透明な取り外し可能な装置を使って段階的に歯を動かす方法です。

装置が目立ちにくく、口腔内の衛生管理がしやすい点で、成人患者に選ばれることが多い治療です。

ただし、患者さま自身が装着時間を自己管理する必要があるため、計画通りの治療効果を得るには高い意識が求められます。

近年では、3DスキャナーやAIシミュレーションを活用することで、より正確な治療計画の立案が可能になっています。

部分矯正

部分矯正は、前歯など一部の歯並びだけを整えることを目的とした治療法です。

比較的短期間で費用も抑えられることから、審美的な改善を希望する方に多く選ばれています。

ただし、すべての症例に適応できるわけではなく、噛み合わせ全体の調整が必要な場合には不向きです。そのため、治療の可否は歯科医師による精密な診査・診断に基づいて判断されます。

小児矯正(咬合誘導・床矯正)

小児矯正は、成長期の子どもの顎の発育をコントロールしながら歯並びを整える治療法です。

将来的に本格的な矯正が必要になった場合でも、抜歯や治療期間を軽減できる可能性があります。

使用する装置には、取り外し可能な床矯正装置や、筋機能をトレーニングするMFTなどがあります。

早い段階で適切な介入を行うことで、不正咬合の予防にもつながることが多いのが大きなメリットです。

セラミック矯正

セラミック矯正は、歯を削ってセラミック製のクラウンを被せ、歯の形や位置を整える審美治療です。

見た目をすぐに改善したい方に向いており、比較的短期間で美しい歯並びを目指せます。一方で、健康な歯を大きく削る必要があるため、歯への負担や将来的なリスクも伴います。

治療前には、十分なカウンセリングと慎重な判断が求められます。

外科的矯正治療

外科的矯正治療は、顎の骨格に問題がある場合に行う手術と矯正の併用治療です。

重度の受け口や開咬、顔貌の左右差など、通常の矯正だけでは改善できないケースに適応されます。

治療には、セファログラムやCTによる骨格診断、口腔外科医との連携などの医療体制が必要です。

まとめ

歯並びが悪くなるのは、遺伝的な要因だけではなく、口呼吸や舌癖、食生活や姿勢などの生活習慣も大きく関係しています。

悪習慣が続くことで、出っ歯・受け口・開咬・叢生など、さまざまな歯列不正を引き起こし、さらには虫歯・歯周病・発音障害・顎関節症など多くのトラブルにつながります。

正しいケアや矯正治療を行えば、歯並びの改善はもちろん、見た目や健康、そして自信も取り戻すことが可能です。

お花茶屋ハル歯科・矯正歯科では、理想とする歯並びへの改善を丁寧にサポートする矯正治療を提供しております。

症例経験に基づく治療体制で、患者さまの笑顔の回復を目指します。

受診やカウンセリングをご希望の方は、お気軽にご相談ください。